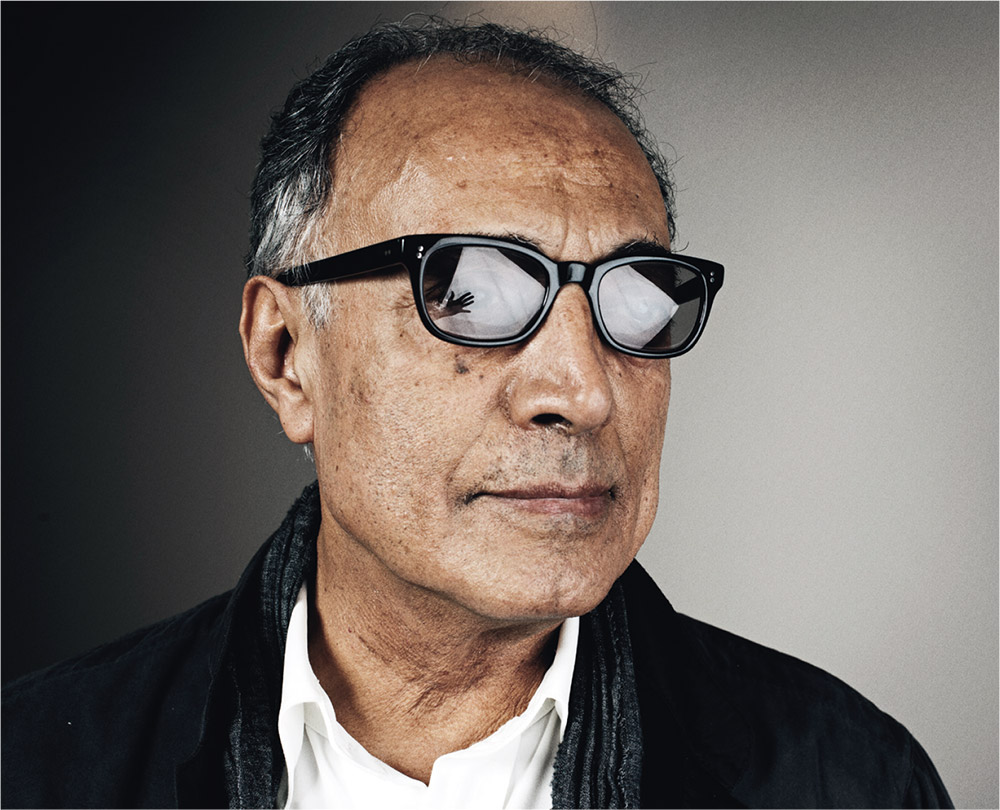

Si el pasado día 29 de Enero el mundo del cine de autor se tambaleaba desde sus cimientos con la trágica noticia de la muerte del maestro Jacques Rivette (ya sabéis, alma fundacional de la Nouvelle Vague), el terremoto que supuso lo acaecido el 4 de Julio hizo que prácticamente se vinieran abajo, ya que en esa funesta (a partir de ahora) fecha recibíamos una de las noticias más tristes para el mundo del Séptimo Arte contemporáneo. Ese día moría un auténtico genio, ese día se marchaba para no volver un cineasta que reformuló el cine moderno (acercándolo de nuevo al Neorrealismo pero adaptándolo a la idiosincrasia de su país de origen) haciendo envejecer al propio Godard (el maestro franco-suizo dijo que “El Cine comenzaba con Griffith y terminaba con ÉL”) Ese día moría el director iraní Abbas Kiarostami.

Kiarostami llegó al cine por pura casualidad. Dirigió su primer cortometraje El pan y la calle (1970) y su primer largo El viajero (1974) tras haber trabajado algunos años como diseñador gráfico (estudió la carrera de Bellas Artes), consecuencia directa de su entrada en el Centro para el Desarrollo Intelectual de Niños y Adolescentes (el cuál se convirtió en la productora de prácticamente todos sus trabajos durante los primeros 10 años de carrera y que otorgó un papel primordial en su obra a la infancia (y la educación de ésta) hasta finales de la década de los 80). Nunca antes había pensado en trabajar en el mundo del cine, y menos con los 30 años con los cuáles realizó su primer trabajo, pero tras la Revolución Iraní de 1979, hecho por el que quedó profundamente marcado, decidió por entero dedicar su vida al cinematógrafo. Pese a ello, el mencionado y fortuito encuentro con el cine lo colocaban en una posición poco frecuente y bastante privilegiada entre los trabajadores del medio, ya que su mirada se encontraba totalmente límpida de cualquier tradición o contaminación previa, otorgándole la oportunidad de filmar el mundo no solamente como si fuera la primera vez que lo hiciera, sino como si fuera la primera vez que alguien se atreviera a captarlo. No resulta casual que sus películas se construyan alrededor de la idea de espera, mediante la cual el cineasta no pretende inmiscuirse en el discurrir de la vida en la que se introduce, con la inevitable irrupción del azar, que le permite capturar con autenticidad los detalles y gestos que surgen de forma natural durante sus rodajes, así como la minuciosa observación de rostros y reacciones en los personajes, que se convierten así en un particular muestrario emocional que acaba alzándose como uno de los rasgos más representativos de su corpus cinematográfico.

Pero si de características de su cine hablamos, es imposible obviar algunos de sus puntos fundamentales, ya sea la reflexión constante sobre el oficio del cine (su magistral díptico formado por Y la vida continúa (1992) y A través de los olivos (1994) o El viento nos llevará (1999)), esa fina línea que separa la mentira de la verdad (Close-up, (1990)), la realidad de la ficción (noción que sintetizaría después de tratarla durante años en la magnífica Copia Certificada (2010)) o su pasión por las texturas, geometrías del paisaje y encuadres que las potencien (de nuevo El viento nos llevará). Pero no sólo otorga importancia lo que aparece en el plano, sino sobre todo a lo que orbita y existe alrededor de éste, trabajándolo de forma impecable mediante el encuadre (y las entradas/salidas de elementos en el mismo) y ampliando sus posibilidades mediante el sonido directo (como en la escena final de Close-up, entrecortándolo adrede para no dejar escuchar la conversación), como en la radical Shirin (2008), dónde mediante diversos planos de los rostros de un grupo de mujeres iranís que asisten a una proyección en una sala de cine, podemos interpretar la historia que ellas observan y que a nosotros nos resulta vedada (idea originaria del magnífico cortometraje soviético Ten Minutes Older (1978) dirigido por Herz Frank).

O como en A través de los Olivos, dónde en un impecable (y bastante innovador) uso lingüístico, elimina durante las conversaciones la mayoría de los contraplanos, dejando en imagen sólo a uno de los interlocutores, demostrando así la poca comunicación que se crea entre los habitantes del pueblo y los miembros del equipo de rodaje, marcando la distancia cultural entre ambos y el conflicto rural/urbano, o en Ten (2002) dónde el uso sistemático del plano/contraplano entre los ocupantes del coche expresan de una forma cinematográficamente precisa el conflicto entre las ideas que exponen durante su trayecto automovilístico. Este último punto que hemos comentado, nos traslada a otra de sus constantes más destacables, ya que habitualmente, sus personajes le permiten dar cuenta de la realidad sociológica de su país natal y de los conflictos habituales entre sus gentes, como consecuencia de sus trayectos y viajes por el Irán contemporáneo, como es el caso que nos ocupa con El Sabor de las Cerezas (1997), film con el que consiguió la Palma de Oro en el Festival de Cannes y la consagración definitiva como uno de los cineastas más importantes de los últimos quince años del siglo XX y comienzos del XXI.

Al igual que en su largometraje de debut, El Viajero, dónde se narraba historia de un niño cuyo objetivo era conseguir el dinero para poder comprarse un billete de autobús y así poder asistir al partido de su equipo fútbol; la simpleza argumental es, sin duda, uno de los rasgos fundacionales que se ha mantenido a lo largo de toda su filmografía, como en la propia El sabor de las cerezas, la cual se adscribe tanto a dicha simpleza argumental como a la necesidad de focalizar la mirada del espectador sobre unos personajes cuyos objetivos, en apariencia insignificantes, se agrandan a consecuencia del cine y sus medios. El film narra las desventuras de Mr. Badii, un hombre de mediana edad que pretende suicidarse, buscando sin éxito alguien que le ayude en tan ardua tarea durante un elegíaco viaje en coche. Este resulta otro de los motivos recurrentes en su cine (Ten (2002) o Like Someone in Love (2012)), lo que permite a Kiarostami trabajar su interés por el paisaje, tanto en su vertiente estrictamente estética, enlazando con la mayoría de sus trabajos fotográficos, como en su vertiente más antropológica, aquella que le permite radiografiar el estado de su país analizando ciertos aspectos sociales (siempre mantuvo que “El Cine debe de enseñar alguna realidad o, por lo menos, parte de ella”).

Es por ello que El Sabor de las Cerezas acaba resultando ser una peculiar road movie que tiende puentes entre las inquietudes internas de su protagonista, abocado a la tragedia, y la intención de crear afinidades con el entorno que atraviesa persiguiendo su funesta misión. Para ello el cineasta se utiliza múltiples recursos, destacando una retórica poblada de metáforas y parábolas, que están fuertemente enraizadas en la idiosincrasia cultural del país. Metafóricamente, Kiarostami sumerge progresivamente a su personaje en una atmósfera polvorienta (las secuencias en la cantera en Teherán), como anticipación del relato, mientras que, en lo parabólico, por el contrario, el cineasta exalta el valor de la vida a través del testimonio del único personaje que hará dudar al protagonista en sus intentos de quitarse la vida. El sabor de las cerezas es, al fin, uno de los motivos por el cual el personaje cree importante vivir. Una verdad aparentemente simple que se erige como uno de los aspectos más reveladores de buena parte del cine de Kiarostami. No en vano, en cierto momento del film se escucha el siguiente diálogo:

“Dejé mi casa para matarme, pero el sabor de una cereza me cambió. Una ordinaria cereza, simple y sin importancia. El mundo no es de la forma en que tú lo ves. Debes cambiar tu perspectiva y así cambiar el mundo”.

Sin embargo, ningún espectador debería enfrentarse a El Sabor de las Cerezas como si fuera una película trascendental/religiosa o excesivamente grave, sino que, como resulta habitual en sus películas, el dispositivo cinematográfico emerge finalmente para agrietarla gracias a preguntas y dudas planteadas sobre los límites antes comentados, entre cine y vida, realidad y ficción o verdad y mentira.

Con el descubrimiento del formato digital, a raíz del rodaje (involuntario) del documental ABC África (2001), Kiarostami abrió una nueva etapa en su filmografía donde la “experimentación” con la realidad dejó paso a su intención de reformular los elementos primarios del cine (acercándose a los cineastas pioneros de finales del XIX) para explotar las posibilidades estéticas del soporte (Ten (2002) o Five dedicated to Ozu (2004)). Etapa final en la que, sin embargo, continuó prevaleciendo su deseo de volver la mirada sobre el valor de las pequeñas cosas extraordinarias, aquellas que suceden en nuestro entorno más inmediato y de las que menudo somos incapaces de percatarnos, y que, por desgracia, se vio truncada (pese a que no dirigía ningún largometraje desde hacía 4 años) por su reciente derrota contra esa maldita enfermedad. Es por todo esto, y mucho más, que te añoraremos mucho Abbas. Gracias y hasta siempre.

Por Jose Antonio Bracero

@Bracero666